那些祠堂的故事,从仑头村最古老的两座祠堂说起

编辑:黎志宙 审核:黎国强

祠堂是中国社会中最具独特意义的符号,在每一个聚族而居的村落里,它是宗族议事的地方,是远 方游子认祖归宗的根基,更是族人开基辟地、繁衍生息的见证。

南溟黎公祠内精致的木雕门。

位于仑头村村口东南面的黎氏宗祠和南溟黎公祠是仑头村现存最古老的宗祠。

走进古朴肃穆的祠堂,在洒满阳光的天井,听老一辈讲以前的故事,犹如聆听一曲古老的歌谣。

南溟黎公祠的天井。

筚路蓝缕,以启仑头

黎氏宗祠是仑头村的开村祠堂,是村里最古老的祠堂,据说至今约有四百年的历史,是始祖黎启仑 的祀祠。从黎氏祖先墓群的墓碑刻字上了解到,为了避中原之乱,始祖启仑公率家人经南雄珠玑巷 南下开拓。启仑公原名东轩,启仑是后世子孙纪念始祖的谥号,取其“启我仑头”之意。

黎氏宗祠内的敦本堂。

敦本有注重根本的意思,或许这是建造祠堂先辈们的良苦用心,希望后辈们不忘先祖一路跋山涉水 ,来此扎根的艰辛。

得天独厚的风水格局

在黎氏宗祠旁边的南溟黎公祠相比于古朴的黎氏宗祠,则多了几分大气。这种大气不仅因祠堂的规 模,还因祠堂的风水格局。

村里的老人说,南溟黎公祠是四世祖的祀祠,据史料记载始建于乾隆二十七年(1762),光绪二十 一年(1895)重建。坐北朝南,由正祠和两侧的衬祠组成,中轴线主体建筑有头门、拜亭、润泽堂 和祖堂。

南溟黎公祠。

在传统祠堂的构造中,大门前的池塘是不可或缺的。因为古人认为,门前的“池塘”越大,家族才 有可能人才辈出,并且钱银也越能“猪笼入水”。而南溟黎公祠前有条天然的珠江官洲水道(当地 人更喜欢称作“仑头海”),成就了南溟黎公祠“借江为塘”的大格局。

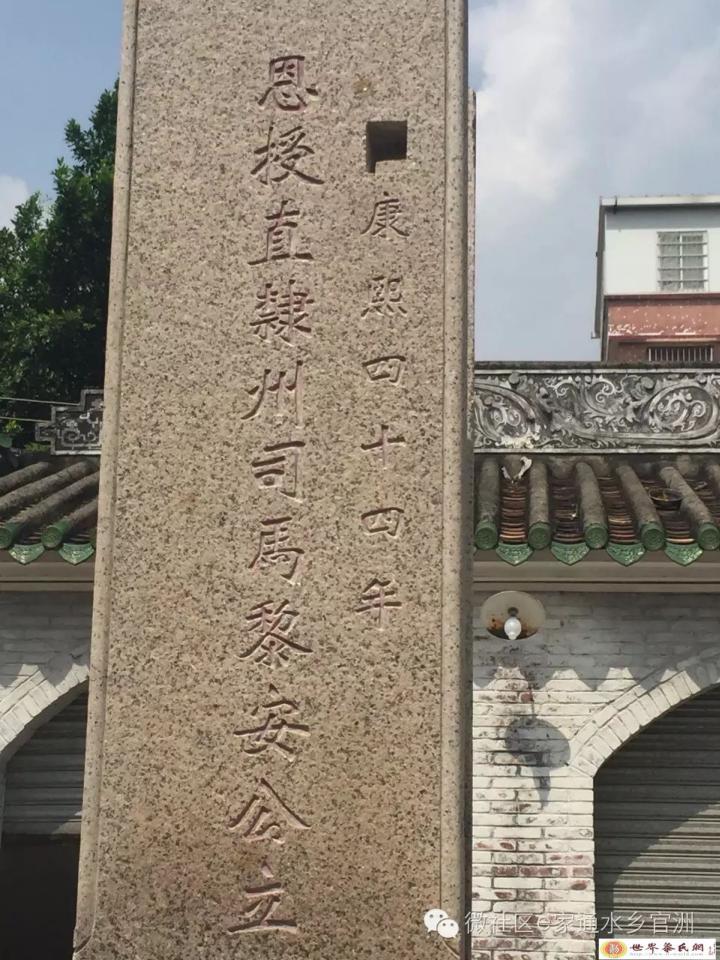

据说黎氏一族历史上曾出过进士1人,魁登仕郎9人,军功五品,六品4人,武举人9人,国子监32人 。在南溟黎公祠前的广场上左右各立两座旗杆夹,分别记录了清代时四位有科举功名的黎氏后人。 在仑头村内,还留有不少当年私塾的古建筑,如月江黎公书室、叶山会室、果轩家塾。

南溟黎公祠前的旗杆夹。

据村民黎冠纶介绍,南溟黎公祠曾做过一段时间的学校,他的小学时光就是在南溟黎公祠内渡过。

这棵桂树是黎冠纶阿伯与小学同窗读书时种下。

世泽绵延,家声广布

在南溟黎公祠门后上端的木匾刻有如下几个古字↓

有很多资料说是“启我云兮”,但黎冠纶说,是“启我云仍”。小e后来多方求证,证实黎冠纶的说 法是对的。“云仍”亦作“云礽”,有“远孙”的意思,可见先辈们的朴素愿望:子孙绵延。

在黎氏宗祠祖龛的两边有副楹联,分别书为“大啓名宗发祥衍庆,光昭令德惟怀永图”,这些美好 辞令是先辈对后辈的期盼,黎冠纶说,这些字已成为他们族人的辈序。从十九世开始,全村统一按 这上面排辈序,如今,在仑头村,有很多上了年纪的阿伯大多叫黎启*,或者黎名*,据说已经传到 廿四世了。

仑头村不仅有书香气息一面,也有血性彪悍一面。听村中的老人说,1940年7月~8月的时候,仑头村 曾发生过抢夺日本军粮的故事。当时一名村民叫黎启满,带头斩断日本船只运送军粮的拖链,而船 上的日本兵不敢轻举妄动,因为河岸两边都有人埋伏,只能眼睁睁看着粮食被劫走。这段野史早已 随历史尘封,只有村中少数老人还记得这件事,所幸我们还能在这里挖掘到它。

虽历沧桑,却延绵不绝

在宗族间口口相传的祠堂旧貌或难以重现,但黎公祠依然留存了大量民间艺术精品。黎冠纶说,以 前南溟黎公祠祖龛的旁边是两条盘旋上升、金碧辉煌的龙,因时间久远已不复存在。

但我们依然可以在留存的雕梁画栋里想象它曾经的辉煌与富丽。

精美的浮雕。

瓦梁上的灰雕。

祠堂不仅记录了祖先的功德,更凝结了后人对过去的深情。它昭示回望了家族的来路,但它也勉励 来者砥砺前行,以振家风。

出自:微社区e家通水乡官洲 图文记者 郭婉华(见习)、谭啟菊

版权及免责声明: 1、凡本网注明来源:“世界黎氏网” 的所有稿件,版权均属于世界黎氏网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述稿件。已经本网授权使用稿件的,应在授权范围内使用,并注明来源。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 2、凡本网注明来源:“XXX(非世界黎氏网)” 的稿件,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、凡本网注明来源:“XXX供稿” 的稿件,稿件均来自企业或个人,发布目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如遇投资类文章,请网友谨慎甄别真伪,以免造成损失。 4、如因供稿内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请发邮件至"shijielishiwang@126.com "。

世界黎氏网

世界黎氏网