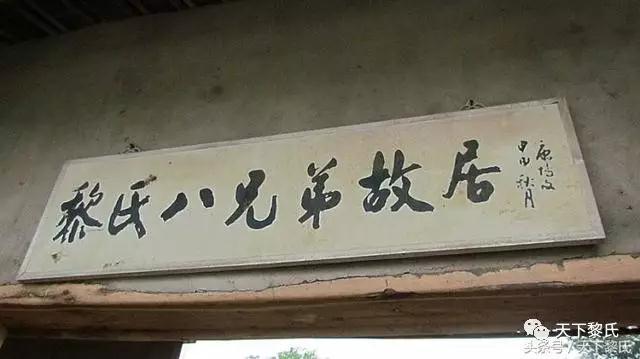

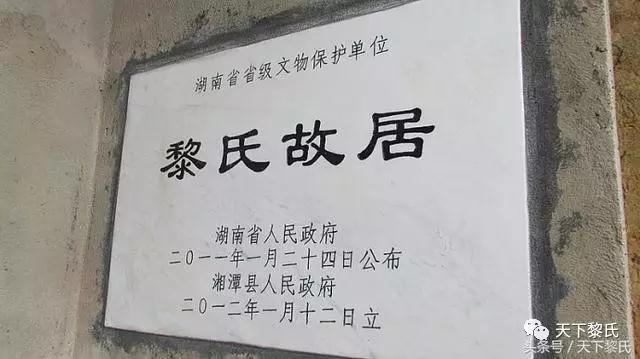

黎氏八骏湘潭故居

2017-10-08 09:10:06 来源:黎小玉 审核: 打印 转发 字号:T

黎家是个“书香门第”,祖父黎葆堂,前清戊子科举人。黎葆堂之子松安,晚清秀才。是四乡闻名的文人学士,是国画大师齐白石的挚友,二人曾组织发起了“罗山诗社”。黎松安辞官不做,着意用“新学”教育子女。特意设立了家庭学校——长塘杉溪学校,聘请了几位有秀才功名能掺用“新学”的教师,开设中西合璧课程,在讲授中国古籍《四书》、《五经》的基础上,也讲授算学、格致、博物、音乐和美术等新课目。良好的家教,使黎氏兄弟都有着坚韧不拔的毅力和高度的专注力。黎氏兄弟接受新事物快,有着较新鲜活泼的思想和独立思考的精神,在“五四”以来的文化科学界都有他们作出的贡献。

位于湘潭市区东南约 50公里的湘潭县中路铺镇南岳衡山支脉晓霞山石潭坝乡菱角村长塘组93号——黎氏八骏

黎锦熙(1890~1978)字劭西,号鹏庵,湘潭县石潭坝乡菱角村长塘人。清光结三十一年(1905)入县学为附生。次年考入省立中学堂 ,毕业后,就读于湖南优级师范学堂史部,宣统三年毕业。早年加入同盟会。曾任《湖南公报》总编辑、教育部教科书特约编纂员。发起成立国语研究会。1920年起,任北京女子师大、湖南大学等校教授。建国后,任北京师大中文系教授、中国文字改革委员会委员。是中科院哲学社会科学部委员。著有《新著国语文法》、《中华新韵》、《国语新文字论》等 。辛亥革命成功,主编《长沙日报》。民国元(1912),与张平子等创办《湖南公报》,任总编辑。民国2年,在省立四师(次年合并称首立一师)任历史教员,与杨怀中(杨开慧的父亲)、徐特立先进创办了"宏文图书编 译社",他还发起组织哲学研究小组,由留学英国的伦理教员杨怀中做指导,经常讨论一些哲学问题,学生中的毛泽东、陈昌、蔡和森亦经常来参加。黎锦熙与毛泽东的师生情谊因此而逐渐深厚,黎锦熙到北京后,毛泽东曾写给黎六封亲笔信。

他从事教育工作60年,大批学生在其培养指导下成名成家,如白涤洲、舒舍予、孙楷第、廖舒东、徐世荣、张寿康等诸多语言学家和作家,被语言学界称为"黎派"。更值得一提的是:黎锦熙对***同胞的国语教育亦十分关注并作出了贡献。他认为***方言最复杂,所以最需要标准语。***有五十年"假名"(***拼音字母)教育,以注音符号代假名,容易接受。他认为***的国语办好了,不但可以迅速扫荡***的五十年文化侵略,而且可以为闽粤苏浙等省作模范。为此,他于1944年倡导创办了国语专修科,并于***光复后,动员他的一百多弟子先后奔赴***,成了推行国语的骨干。黎锦熙桃李满天下,是国内外学者公认的。日中教育恳谈会副会长伊地智善继先生于1986年夏来京参加"首届国际汉语教学讨论会"时曾说:"与会者中有百分之八十是吃过黎锦熙先生'奶'的。"他一生服膺勤、恒二字,坚持写日记70多年。常言:"任重能背,道远不退;快快儿地慢慢走,不睡。"生活简朴,自奉节俭,甘于淡泊,不慕荣利。他是中国语文现代化运动的先驱和导师。他在语言学方面有许多卓越的贡献。在七十年的教学实践研究工作中,他进行了广而深的学术探讨。他在语言、文字、训诂、语法、修辞、文学、史地、教育、哲学、拂学和目录等学科,都有着丰富的著述,据不完全统计约有七百余种,成为我国著名的语言文字学家和教育家,并在文字改革、现代汉语语法研究和辞典编纂三个方面,作出了卓越的贡献。在语言教育方面,如创立现代语文教学新体系,大力从事语文教材改革和建设,改革语文课程讲读教学方法,改革作文教学法,开创语法教学法等等,均立下了不朽的丰功伟绩。

黎锦晖(1891--1967)与长兄同样是“五四”以前新文化运动的先驱人物,杰出音乐家、文学家、语言学家、教育家,中国新歌剧、通俗歌曲、儿童歌舞剧的开拓者。曾与长兄一起提倡国语统一,言文一致,推广白话文,普及普通话,第一个以白话文写词,创作了风行全国至今仍流传的名歌《可怜的秋香》,开创中国的歌舞剧及流行音乐。是《小朋友》杂志第一任主编。创作儿童歌舞剧12部和儿童表演歌曲24首,第一个创作流行歌曲的人,有《桃花江》、《毛毛雨》等,曾在国内外广泛传唱。是《中华人民共和国国歌》曲作者聂耳的作曲指挥。2004年春节,央视黄金时段连续播出纪录片《一百年的歌声》,开篇即响起《毛毛雨》的旋律,很多人都忘不了这旋律,它被音乐界公认为中国第一首流行歌曲。而它的作者却被很多人忘记了。他叫黎锦晖。

1927年,有个叫王庶熙的湖南"细妹"来到上海,跟一位老师学习歌舞,这位老师先把她送上舞台,后把她送上银幕,几年后,一部《渔光曲》让她走向世界,老师还送给她一个漂亮的艺名:王人美。

1930年,一个18岁的小伙子抱着一把小提琴来到上海,他也跟这位老师学习,学的是作曲。五年后他为《义勇军进行曲》谱曲,从此聂耳的名字无人不知。

1931年,也是位姑娘,叫周小红,又投到这位老师门下,老师一眼看出她的天赋,教她唱歌,三年后,在上海广播电台联合歌星比赛中她获得"金嗓子"的美誉,老师也给她起了一个很有诗意的名字:周璇。

这位老师正是黎锦晖。

黎锦晖这个名字对今天的年轻人来说确实是陌生的,但在半个世纪前的中国,他的名字却如雷贯耳。当时上海几家外商经营的大唱片公司,都以能约到黎锦晖的作品为骄傲,每个公司的大堂上都高悬黎锦晖的巨幅画像。在近现代中国的文化界,他是位多种成就集于一身的奇人。中国的音乐史、戏剧史、电影史、文学史、教育史他都占有重要席位,在有些领域,他更无愧于"奠基者"、"创始人"之誉,在上世纪20至40年代,他创造了中国文化事业的一个个"里程碑"。当然,他最重要的成就,首先是音乐。无论过去还是今天,音乐界都承认,他是中国流行音乐之父。他创作的《桃花江》、《特别快车》、《夜深沉》、《小小茉莉》、《蔷薇处处开》、《妹妹我爱你》等,是中国最早的流行歌曲。他的流行歌曲集《家庭爱情歌曲100首》,由上海文明书局分16册出版,在当时的中国产生过巨大的影响。他还把中国流行歌曲推出国门,一位美国音乐人出版了《黄色音乐》(黄种人群的音乐)一书,把黎锦晖称为"黄(肤)色音乐第一人",并指出:黎锦晖将中国音乐的发展向前推进了"至少二十年",黎锦晖将西方爵士乐与中国本土民族音乐结合后,在中国乃至东南亚的推广,使中国音乐向国际化发展。

黎锦曜(1895-1954):我国早期的杰出的矿冶学家,1930年代的中华矿学社主事和《中华矿学杂志》主编。抗战期间回湘潭,为发展家乡的采矿工业,曾花掉大量家产在故乡开采盐矿、煤矿。解放后,任湖南省工业厅高级工程师。1954年带病坚持工作以身殉职在海南岛的矿藏考察工地。

黎锦纾(1899-1954)杰出的平民教育家、社会活动家,1925年在德国参加中国共产党,与朱德、邓小平同在一个党小组。1926年参加北伐,任国民革命军总政治部教育股长兼武汉军事整治分校筹备委员,武汉中山大学教授。大革命失败后长期从事教育工作,对于促进全国平民教育和农村文化的普及作出了巨大的贡献。

黎锦炯(1901--1981)我国著名的铁路桥梁专家,我国北方第一座铁路大桥的设计者,后担任工程师多年,曾任北京大学工学院土木系主任兼教授。建国后一直在铁道部设计院担任领导工作,全国新建铁路大都有他参与勘查、设计。周恩来曾评价他是“党内技术权威,是我党的好同志,为我国铁路建设做出重大贡献”。

在三十年代的中国,重要的铁路大多控制在帝国主义手中,重要的铁路桥梁,都是外国桥梁专家承担设计和修建的。当时,我国要修建京奉铁路的滦河大桥,比利时人承担设计和建造,费用很高。他很不服气,提出由他主持设计,大桥标准和质量可以高于比利时的设计,造价也低得多。经过艰苦努力,他与中国其他桥梁专家设计并建成了中国北方第一座大型的铁路大桥--滦河铁桥。但是他并没有因此升官发财,他根本不在乎这个,只是说:这是件扬眉吐气的痛快事。不久,日军占领了滦河一带,桥梁工厂的一些工人被捕押到***宪兵队。他挺身而出,保释被捕工人,被日寇宪兵队关押。出狱后,他拖着一家大小八口来到北京,在北京大学工学院担任教授。抗战胜利后,他在党组织的保护下到了晋察冀边区首府张家口。因为四十天就主持修复了北平到张家口之间的康庄铁路大桥,为解放区争了气,党和人民授予了他"人民工程师"的荣誉称号。他担任解放区铁路局的副局长兼工程师。建国后,他在铁道部负责设计领导工作(总工),为修铁路踏遍了祖国的大江南北,全国每一条新修的铁路都凝结了他的心血。1965 年,他把考虑了很久的修筑西藏铁路的设计计划写出来,一份上报铁道部党委,一份呈报周总理,一份送给陈毅同志。1971年,他从干校初步落实政策回到北京,一条腿断了,身体衰弱了,他还是想搞西藏铁路,又多次表示他年 龄虽大,也要到西藏去拚拚老命。1981年虽然四度入院医病,他知道生的日子不多了,在一次昏迷醒过来后还说:"没有搞成西藏铁路,真是死不瞑目啊!"

黎锦明(1906-1999)著名作家,1930年代加入左翼作家联盟。创作了中国现代文学史上第一部描写大革命时期农民运动和武装斗争的小说《尘影》,由鲁迅作序,并得到鲁迅的充分肯定,是一个为鲁迅先生称赞的“湘中作家”。

黎锦光(1907--1993)著名音乐家,黄埔军校二期毕业,曾在上海长期从事音乐工作。1938年在上海英商开办的百代唱片公司灌音部担任编辑,写过电影《西厢记》中的插曲“拷红”和《红楼梦》中的插曲“葬花”,并为周璇写过一些流行歌曲,灌成了唱片发行。著名作品有唱遍亚洲的《夜来香》、《采槟榔》及《送我一支玫瑰花》等。曾任中国中央芭蕾舞团交响乐团首任首席指挥。

黎锦扬(1915-)以英文写作打入西方文坛的美籍华人作家的先行者。(本世纪打入美国文坛的华文作家第一人是林语堂,第二人便是黎锦扬)1940年毕业于西南联大,1944年赴美国留学,毕业于耶鲁大学,定居美国。旅美四十多年,创作《花鼓歌》《天之一角》等十余部英文小说,及《旗袍姑娘》等中文著作。(《花鼓歌》成为第一本中国人以英文写成的畅销书,还被好莱坞拍成电影。

黎氏八骏湘潭故居

摘自:天下黎氏,原创作者:不详,编辑:黎志宙,核稿:黎恒曦,勘误:黎国强(联系电话13728886039)

投稿热线:黎国强13728886039,黎慧仙15999626778,邮箱地址:shijielishiwang@126.com

投稿热线:黎国强13728886039,黎士贤13544350888,黎开发13613024963 ;邮箱地址:shijielishiwang@126.com;勘误:黎国强13728886039

版权及免责声明:

1、凡本网注明来源:“世界黎氏网” 的所有稿件,版权均属于世界黎氏网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述稿件。已经本网授权使用稿件的,应在授权范围内使用,并注明来源。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

2、凡本网注明来源:“XXX(非世界黎氏网)” 的稿件,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、凡本网注明来源:“XXX供稿” 的稿件,稿件均来自企业或个人,发布目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如遇投资类文章,请网友谨慎甄别真伪,以免造成损失。

4、如因供稿内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请发邮件至"shijielishiwang@126.com "。